– Par Clémence Labasse –

Des débats agitent l’Université d’Ottawa (U d’O) depuis le début de l’année 2014. La discrimination à l’égard des femmes et d’autres communautés marginalisées, les inégalités, le sexisme et la « culture du viol » sur le campus sont parmi les thématiques lourdes que la communauté universitaire a dû prendre au sérieux à la suite de plusieurs graves incidents. Des conversations sexistes tenues entre des membres de la Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa (FÉUO) dévoilées et des accusations d’agression sexuelle à l’encontre de l’équipe de hockey ont bouleversé la vie universitaire.

À l’aube de cette nouvelle année scolaire, La Rotonde se demande ce qu’il en est vraiment du statut des femmes à l’Université d’Ottawa.

UOttawa et la culture du viol

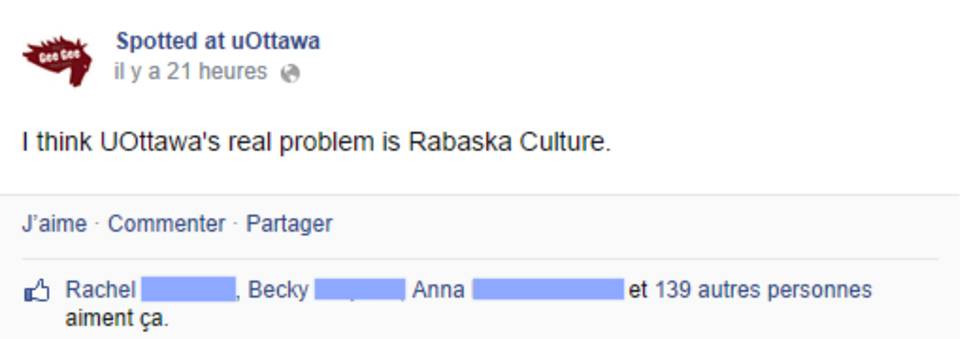

« Je crois que le vrai problème de l’U d’O est la culture Rabaska », a écrit l’autre jour un étudiant anonyme sur la page Facebook « Spotted at UOttawa », rapidement encouragé par une centaine de petits pouces bleus. Ce commentaire fait un lien avec un article publié en mars dernier par l’humoriste et commentateur social Philip Plante-Ajah dans le Huffington Post qui a dernièrement ressurgi sur les réseaux sociaux : « L’Université a ses problèmes, mais la culture du viol n’en fait pas partie ».

Le fait que de tels propos soient si populaires pose un dilemme : comment parler et sensibiliser les étudiants à un problème auquel beaucoup ne veulent pas croire? Un sondage réalisé par le Ottawa Sun en mars dernier affichait pour résultat que 55 % des personnes sondées ne croyaient pas à l’existence d’une culture du viol sur les campus universitaires.

Pour plusieurs cependant, ce débat n’a pas lieu d’être. Sarah Haile, coordinatrice interne au Centre de ressources des femmes, s’indigne. « Le fait que des personnes pensent que ça n’existe pas est vraiment dégoûtant pour moi. Il y a un vrai problème de dévaluation de nos corps, les femmes oui, mais aussi les personnes queer ou transsexuelles », affirme-t-elle. Elle élabore que « se faire siffler dans la rue, se faire taper les fesses par des inconnus ou recevoir des commentaires vraiment dégradants sur son apparence sont des choses qui arrivent tout le temps et qui touchent beaucoup de monde ».

Selon Caroline Andrews, professeure à la Faculté des sciences sociales et présidente du Groupe de travail sur le respect et l’égalité, le problème réside dans la nomenclature. « La culture du viol, je suis consciente que ça existe comme phénomène, mais je ne suis pas certaine que ce soit le terme le plus approprié », soutient-elle.

« Nous avons eu plusieurs discussions sur le terme à utiliser et nous en parlerons dans le rapport final. Je pense que l’une des raisons pour lesquelles la FÉUO n’a pas accepté de rejoindre le Groupe de travail est parce que l’Université a choisi de ne pas utiliser ces mots-là quand le Groupe a été créé », ajoute Mme Andrews.

Pour sa part, Mme Haile définit la culture du viol comme étant « un système d’oppression dans lequel les corps des genres marginalisés et la violence sexuelle à laquelle ils font face est dévalué et minimisé ».

Anne-Marie Roy, présidente de la FÉUO, renchérit que « la culture du viol, ce sont des attitudes, des comportements. Malgré le fait qu’on encourage de nos jours les femmes à aller s’éduquer à l’université, je pense qu’une fois qu’on arrive là, on fait encore face à beaucoup de défis ».

Le sexisme ordinaire dans les faits

Encore aujourd’hui, des instances de sexisme inappropriées persistent dans les salles de classe, comme l’a vécu une étudiante de l’U d’O. Préférant rester anonyme, elle témoigne qu’« un jour, après les cours, ce professeur m’a prise à part pour me parler. Il a commencé à me demander comment étaient perçues dans ma culture les relations entre les jeunes filles et les hommes plus âgés, en me regardant de façon insistante. Je n’ai pas compris ce qui se passait sur le moment. Je ne suis pas la seule à qui cela est arrivé, je connais au moins deux autres personnes que cet homme a approchées ».

« Après ça, j’étais assez mal à l’aise en classe. J’essayais de ne pas être la dernière à sortir de classe et de ne pas lui poser une question. Je l’évitais », raconte-t-elle. « Le lien avec le professeur était rompu ».

Le harcèlement est toujours une réalité bien présente sur le campus, parmi tous les corps de la communauté universitaire. Le Centre de ressources des femmes constate que dans les dernières années, les choses ne se sont pas tant améliorées. Mme Haile observe que « seulement que dans les dernières semaines, je pense que nous avons eu entre 20 et 30 personnes qui sont venues nous voir, recherchant de l’aide et des conseils ».

Selon Anne-Marie Roy, « il y a en moyenne durant les huit premières semaines d’école, huit affaires d’assaut sexuel sur les campus universitaires. Les assauts qui touchent les femmes âgées de 18 à 24 ans sont pour la majorité des assauts reportés ».

Mais le sexisme peut prendre toutes sortes de formes. Du simple fait de ne pas se faire écouter en réunion quand on est la seule femme, au fait de se faire « spotted » sur Facebook à cause de ses belles fesses, il semble qu’il soit un problème inhérent à l’université.

Quelles solutions sont possibles?

Allan Rock, recteur de l’U d’O, a reconnu le problème en mars dernier en mettant en place le Groupe de travail sur le respect et l’égalité. Dans le mandat du Groupe, il est inscrit qu’il examinera en automne ses recommandations « sur la manière de favoriser sur le campus une culture qui encourage les comportements respectueux, prévient la violence sexuelle, etc. ».

Il semblerait cependant que le rapport ne paraîtrait qu’en janvier. Mme Andrews explique que « nous allons réaliser un sondage dans les mois qui viennent qui sera diffusé à un nombre scientifiquement déterminé d’étudiants et de membres de la communauté universitaire. Dans celui-ci, nous poserons des questions avec des mises en situation pour étudier les diverses réactions des individus à des situations de sexisme ordinaire ».

Selon elle, il y a plusieurs choses à faire pour s’attaquer au problème. « Les campagnes de publicité sont certainement une bonne chose à faire, mais elles ne touchent pas tout le monde de la même façon », précise la professeure.

« Nous pensons qu’avoir plus de cours sur l’égalité et le respect serait important », soutient-elle.

Sur ce point, Mme Roy est d’accord. « J’aimerais voir dans le curriculum à l’Université un cours dans lequel on parlerait justement du sexisme et des relations entre hommes et femmes sur un campus universitaire, de la manière qu’on négocie avec ça, qu’est-ce que ça veut dire le respect, la manière dont les temps ont changé », explique la présidente du Syndicat étudiant.

La FÉUO a pourtant créé de son côté son propre comité pour trouver des solutions. « Je pense que ce Groupe de travail va se pencher sur la façon de lutter contre la culture du viol de manière efficace. Auparavant, nos campagnes n’étaient pas assez personnalisées, elles étaient trop

unilatérales », explique Mme Roy.

Ultimement, pour le Centre de ressources des femmes, il n’y a qu’une chose à faire. « Il faut que les gens reconnaissent que nous sommes tous humains, et que le consentement en plus d’être sexy, est absolument requis », souligne Mme Haile. Celle-ci ajoute que « nous allons continuer nos programmes et on ne peut qu’espérer que les gens après nous avoir entendus repartent avec de quoi réfléchir ».