– Par Paola Boué –

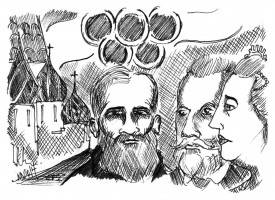

À l’approche des Jeux olympiques d’hiver qui se tiendront du 7 au 23 février 2014 à Sotchi, en Russie, le Centre de formation continue de l’Université d’Ottawa propose un séminaire d’une durée de six semaines permettant aux étudiants et aux intéressés de découvrir divers aspects de l’héritage culturel russe, au moyen d’une introduction à différents arts tels que la peinture, la poésie, l’architecture, le cinéma… La Rotonde a assisté au premier atelier de la série.

Introduction aux racines slaves

La première séance du séminaire s’est centrée sur l’art et la culture russe de l’Antiquité au XVIIe siècle, période marquant les débuts de l’art laïque. La chercheuse et consultante Oxana Drozdova a ainsi proposé aux personnes présentes un voyage temporel vers les origines du plus grand pays du monde. Elle a alors souligné l’importance de la chrétienté comme moyen d’unification d’un pays qui n’était autrefois qu’une terre abritant diverses tribus dans un ensemble hétéroclite. Plus encore que la chrétienté, l’émergence de l’orthodoxie au Xe siècle a marqué une étape importante dans les arts russes, puisqu’elle a permis l’érection d’églises à l’architecture et aux ornements très spécifiques. Cela a ensuite donné lieu à l’essor des icônes religieux, avec de célèbres artistes tels que Théophane le Grec, Andreï Rublev, ou encore Dionysius. Les églises ont alors tenu un rôle prépondérant durant des siècles en ce sens qu’elles étaient non seulement le cœur de la religion, mais aussi de l’art et du savoir. Au fil du temps, la peinture a pris ses distances avec l’Église orthodoxe, pour s’orienter vers un genre plus séculaire, le tout dans un souci de modernité, prenant comme exemple les arts occidentaux. On a alors assisté à l’arrivée de portraits, parsuna de personnalités autres que des figures saintes, tels que des membres du clergé.

C’est sur cette note que s’est conclu le premier atelier du séminaire.

Ainsi, quand on lui demande ce que sont, pour elle, les points essentiels de l’art slave, Oxana Drozdova répond : « Pour moi, le point majeur serait surtout la peinture, puisque j’ai centré mes recherches sur les représentations de Catherine II dans l’art russe. Mais la musique, les ballets et surtout la littérature – principalement celle du XIXe siècle – sont extrêmement importants. En effet, les grands auteurs du XIXe siècle ont beaucoup écrit sur l’âme, l’identité et le destin russe, et il leur a été très difficile de se distancer de la religion et de la compréhension religieuse de l’âme ».

En quête de l’âme russe contemporaine

Cette recherche d’identité évoquée par la chercheuse se retrouve dans l’art russe au lendemain de l’effondrement de l’URSS.

En effet, au temps de l’Union soviétique, les artistes étaient soumis à la censure et se tenaient de respecter et de mettre en valeur le parti communiste, limitant ainsi la liberté d’expression. Les opposants au système voyaient alors leurs œuvres refusées ou, dans les pires des cas, étaient poussés à l’exil. Ce fut ainsi le cas du violoncelliste Mstislav Rostropovitch qui a dû, en 1971, se réfugier aux États-Unis en raison de ses idées démocratiques. Il est aujourd’hui considéré comme un virtuose et célèbre pour avoir joué au pied des débris du mur de Berlin.

À la suite de la disparition de l’URSS, l’art russe a connu un souffle nouveau et a goûté à la liberté ; les artistes ont adopté une nouvelle approche à l’art et ont été à la recherche de nouvelles esthétiques.

De plus, l’art contemporain russe se caractérise par les bouleversements socio-historiques que le pays a connus ; il est ainsi décrit par le journal La Cité comme oscillant entre « pessimisme et espoir », la fin de l’URSS ayant dans le même temps donné lieu à une grave crise socio-économique.

Enfin, malgré la grande liberté ressentie dans les années 90 dans le domaine artistique, l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 1999 a considérablement réduit la marge de manœuvre des artistes russes. La censure est de nouveau d’actualité. En effet, le peintre Konstantin Alounine, entre autres, a été forcé de s’exiler à Paris en 2013 après avoir exposé des toiles représentant Poutine et Dimitri Medvedev en sous-vêtements féminins.

C’est à la suite de tels événements que l’organisation mondiale Amnesty International appelle aujourd’hui au respect de la liberté d’expression des artistes en Russie.