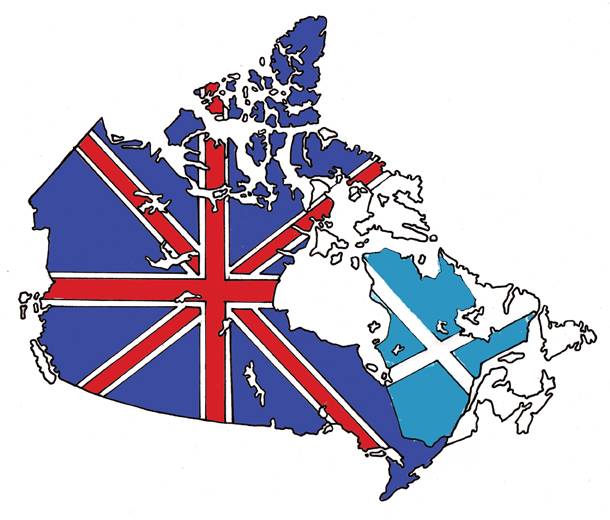

Référendum sur l’indépendance de l’Écosse : Le Canada peut-il en tirer des leçons?

Le cours de l’histoire britannique a presque connu un énorme changement le 18 septembre dernier, alors que l’Écosse fut invitée à voter dans un référendum portant sur son indépendance. Elle a pourtant rejeté cette option avec un pourcentage de 55,3 % de la population votante qui s’est dite contre l’indépendance et avec une participation électorale de 84,6 %. La Rotonde s’est entretenue avec André Lecours, professeur de sciences politiques à l’Université d’Ottawa (U d’O), qui était en Écosse lors du référendum.

« L’Écosse doit-elle être un pays indépendant? »

Telle était la question posée aux électeurs écossais. Le débat sur l’indépendance des Écossais à l’égard du Royaume-Uni ne date certainement pas d’hier. En effet, c’est la troisième tentative de la nation de déclarer son indépendance à Londres, comme elle l’a tenté en 1979 et en 1997.

Plus récemment, le premier ministre écossais Alex Salmond avait remis le projet sur la table en 2009 avec le Parti national écossais (SNP), pour ensuite le retirer jusqu’aux élections de 2011. Après avoir gagné une majorité absolue au Parlement écossais cette année-là, Salmond a fait signer l’accord d’Édimbourg au premier ministre britannique David Cameron en octobre 2012.

Plusieurs raisons ont poussé l’Écosse à vouloir tenter sa chance à l’indépendance. Même si elle possédait une place au Parlement britannique, plusieurs se sentaient qu’elle n’était pas adéquatement représentée et proclamaient que les valeurs politiques et sociales de l’Angleterre et de l’Écosse n’étaient pas sur la même longueur d’ondes. De plus, le gouvernement écossais déclarait avoir les ressources nécessaires (dont leurs sources de pétrole) et une économie assez stable pour maintenir son indépendance.

« C’était une atmosphère électrisante. », raconte M Lecours. « D’un point de vue visuel, on pensait vraiment que c’était le OUI qui allait l’emporter, car les partisans de l’indépendance étaient ceux qui étaient dans les rues et qui proclamaient leur vision », explique ce dernier. « C’est certainement une campagne qui a fait vibrer l’Écosse ».

En effet, comme l’énonce le professeur, la campagne du référendum sur l’indépendance était « polarisante et a divisé les camps » dans la population écossaise.

Il est important de noter que trois semaines avant le référendum, des sondages montraient une avance pour le OUI (soit 51 % contre 49 %), une première depuis le début de la campagne. Plusieurs facteurs pourraient avoir joué un rôle dans la décision des Écossais, à savoir les promesses électorales du Parlement britannique, comme celle de stabilité du financement du système de santé de l’Écosse et une augmentation de pouvoir au Parlement écossais en ce qui a trait à la taxation.

Le retour de Gordon Brown, ancien premier ministre britannique et écossais d’origine, aurait aussi influencé l’opinion des Écossais. « Ce qu’il a fait, c’est ramener au bercail plusieurs électeurs travaillistes. Il leur a dit “Ce n’est pas seulement un gouvernement conservateur qui est pouvoir, comme le camp du OUI veut nous le faire croire, mais aussi un foyer de justice sociale et de solidarité” », rajoute André Lecours.

Suite au vote, seulement trois régions de l’Écosse, soit celles de Dundee, Glasgow et North Lanarkshire, se sont dites en faveur majoritaire de l’indépendance. Au lendemain matin du référendum, le premier ministre Cameron s’est empressé de remercier la population pour son choix et a déclaré qu’il allait assurer les promesses qu’il avait faites aux Écossais. Salmond a quant à lui donné sa démission, effective le 13 novembre prochain. Des élections générales auront lieu au printemps prochain.

Le modèle québécois

Pour sa part, le Canada a également connu des évènements de la sorte, avec le rapatriement de la Constitution en 1982 et les deux essais à l’indépendance du Québec en 1980 et en 1995, qui causa beaucoup de remous sur la scène politique fédérale. M. Lecours croit bien que le Canada pourrait en tirer certaines leçons par rapport à la manière dont le Royaume-Uni s’est occupé de la situation.

« C’est difficile de risquer d’entreprendre une campagne qui ne fait que critiquer la position indépendantiste », raconte M. Lecours, en faisant allusion à la campagne contre l’indépendance menée par le Royaume-Uni intitulée « Better Together ». « N’afficher que les problèmes de l’indépendance n’a certainement pas veillé à charmer les Écossais », souligne-t-il. Le professeur note également la difficulté de maintenir un statu quo sans offrir de compromis, chose que le Royaume-Uni a dû faire en bout de ligne.

Plusieurs politiciens, notamment certains québécois, se sont prononcés sur la question de l’indépendance de l’Écosse. Certes, les députés péquistes Alexandre Cloutier et Pierre Karl Péladeau se sont tous deux dits déçus des résultats, mais ont également divulgué que cette tentative de sécession pourrait raviver le mouvement souverainiste au Québec. Il est à noter qu’en 1995, le Québec est passé à un cheveu près d’obtenir leur indépendance, avec un résultat de 49,42 % pour le OUI.

Néanmoins, M. Lecours ne croit pas nécessairement que le débat sur l’indépendance québécoise sera ravivé dès maintenant, mais qu’il en sera certainement inspiré.

« C’est sûr que les résultats du référendum en Écosse auront des répercussions sur la politique québécoise. S’il y a un autre référendum, c’est sûr que l’exemple de l’Écosse sera plus récent, donc plus pertinent », déclare le professeur. Il fait également référence à la question courte et précise qui fut offerte aux électeurs et qui pourrait être un bon exemple à utiliser dans le cas du Québec, étant donné la confusion qui a suivi ses deux tentatives référendaires.