Crédit visuel; Andrey Gosse – Directeur artistique

Par Clémence Roy-Darisse — Cheffe du pupitre Arts et culture

En 2013, selon le gouvernement du Canada, 3 millions de Canadien.ne.s ont été touché.e.s par un trouble anxieux ou de l’humeur. Les artistes sont nombreux à être touché.e.s par l’anxiété de performance. Afin de découvrir les contours de ce stress particulier, La Rotonde rencontre trois artistes : Grégoire Gagnon, guitariste et docteur en interprétation musicale, Émilie Camiré-Pecek, étudiante à la maîtrise en théâtre et Charlotte L’Orage, artiste de la parole.

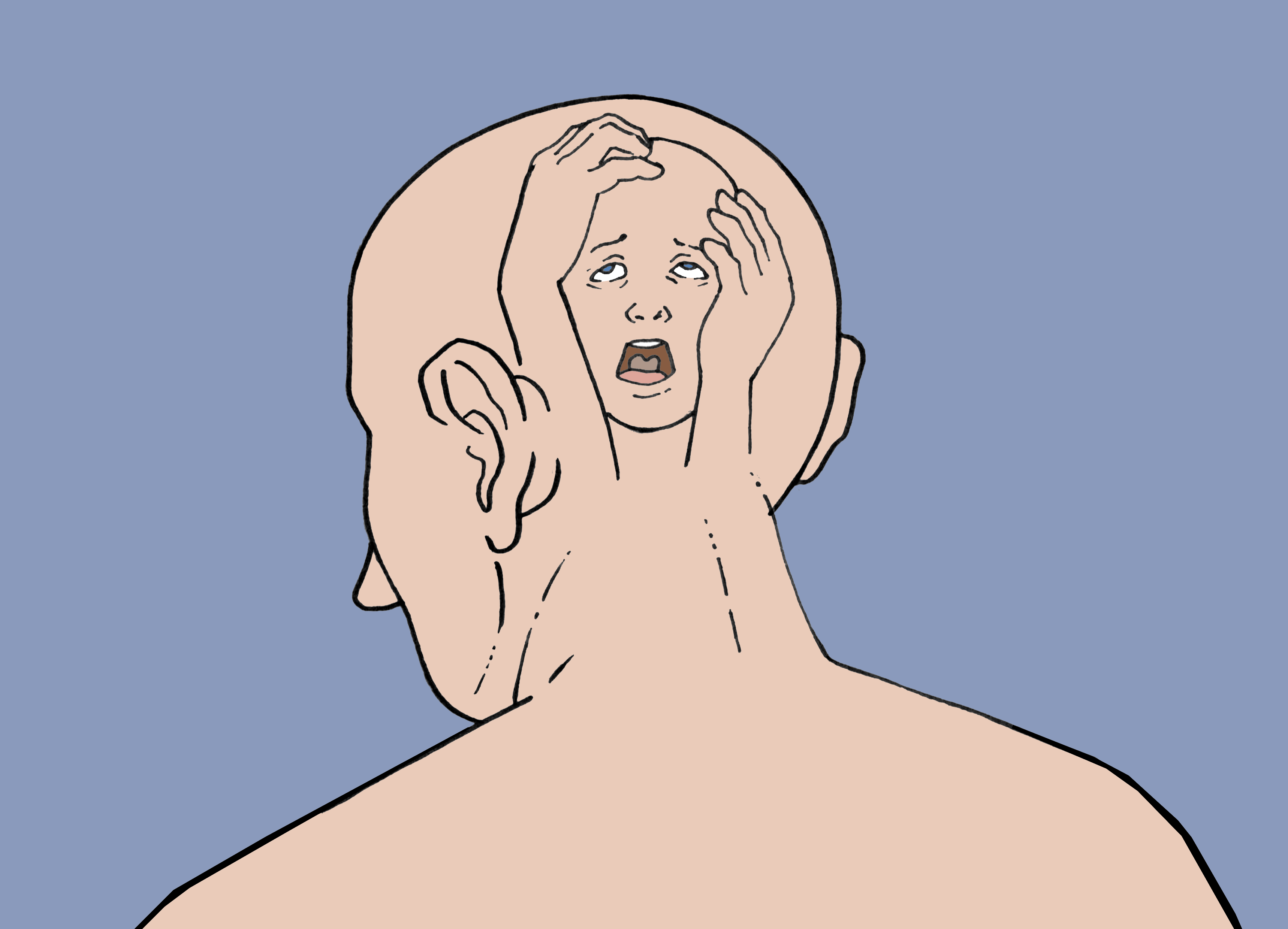

Dans son mémoire de maîtrise portant sur l’anxiété de performance chez les artistes, Claude Raymond définit l’anxiété de performance comme : « le problème du juge intérieur, de l’incessante voix interne, qui déstabilise et déconcentre ».

Cette voix s’explique par une préoccupation excessive, un état d’appréhension, de tension ou de malaise causé par la peur de l’échec. Le milieu des arts vivants n’y échappe pas. Il requiert une performance constante et confronte directement au regard d’autrui pour gagner sa vie.

Ce ne sont pas tout.e.s les artistes qui souffriront d’anxiété de performance. Certains facteurs individuels tels qu’une prédisposition à l’anxiété, une faible estime de soi, l’environnement social, les attentes ou une expérience vécue d’échec favorisent l’apparition du phénomène.

Le shake avant, pendant ou après

La forme que prend l’anxiété varie d’un.e individu à l’autre. « Typiquement, le shake commence par le sentiment de panique, la perte de force. La guitare classique n’est pas un instrument très puissant alors la perte de force se traduit en un jeu trop doux », confie Grégoire.

L’anxiété apporte son lot de symptômes physiques, mais aussi psychologiques ; doutes de ses propres capacités ou appréhensions. Ceux-ci précèdent parfois la performance même : « c’est souvent au milieu du processus de création ou alors une semaine avant les représentations que ça se manifeste le plus » confie Émilie.

Plus on en fait, mieux c’est

Après une année surchargée, Émilie s’est accordé, cet été, un premier répit. Elle y a vécu ses premières crises d’anxiété : « comme si ce relâchement avait fait ressortir en moi une année de stress accumulé », explique-t-elle.

Les attentes élevées quant à l’implication des étudiant.e.s en art forcent certain.e.s à en faire trop : « c’est un domaine où il faut toujours faire quelque chose si on ne veut pas perdre sa place et si on ne veut pas être étiqueté comme quelqu’un de paresseux » raconte-t-elle.

Bien que le trac soit normal avant une performance, un niveau trop élevé d’anxiété peut nuire à la représentation. La création et l’art exigent un laisser-aller, un abandon de soi, un oubli du regard de l’autre.

Pour Charlotte, la pression, la compétition et l’attente de plaire coupent l’envie de créer : « [elles] me séparent de l’art, une relation tellement empreinte d’humilité, d’une grande force qui m’insuffle cette responsabilité qui n’a rien à voir avec être la meilleure ». Le milieu artistique est-il en cause ?

Un milieu soumis aux lois du marché ?

Les artistes doivent viser la quantité de projets, mais aussi la qualité. Le public « vient pour entendre un produit comme ce qui s’écoute sur un disque [alors qu’il paie] cinq fois le prix d’entrée pour voir des sportifs qui ne réussissent qu’une fois de temps en temps à faire un but », partage Grégoire.

Les artistes seraient devenu.e.s produits ? Charlotte avoue avoir ressenti une énorme pression de performance lorsqu’elle est devenue artiste professionnelle. « L’industrie des arts s’intéresse peu à ce processus qui nous habite, artistes, qui diffère tellement des autoroutes qui veulent nous administrer. Sans oublier qu’elle nous fait aussi bien souvent manger de la misère », explique-t-elle.

Soumise, elle aussi, aux lois du marché, l’industrie des arts impose parfois aux artistes un volume de production trop important ou trop rapide. La création nécessite du temps, de la réflexion.

Dans un système capitaliste, peu d’artistes survivent de leur art uniquement : « c’est assez effrayant les conditions d’artiste, on vit gravement sous le seuil de la pauvreté », souligne Charlotte. La précarité économique et la compétition implicite sont des facteurs de stress, selon elle.

« Les institutions artistiques [peuvent être] au service de la façon de faire de l’artiste, et non le contraire » ajoute Charlotte. Celles-ci pourraient aussi davantage se concentrer sur la communauté», selon elle.

Solutions propres à soi

Les solutions individuelles sont multiples pour aller mieux. Pour Charlotte, la solitude lui permet de se ressourcer. Émilie chasse ses idées négatives et les rationalise en les écrivant dans un cahier. Grégoire se centre sur le fond, le message à transmettre plutôt que la forme, la technique d’exécution. Il contrôle aussi sa respiration lors d’une prestation, détend son corps, performe constamment pour diminuer l’angoisse et joue ce qui lui fait plaisir.