L’art urbain : la créativité qui voyage

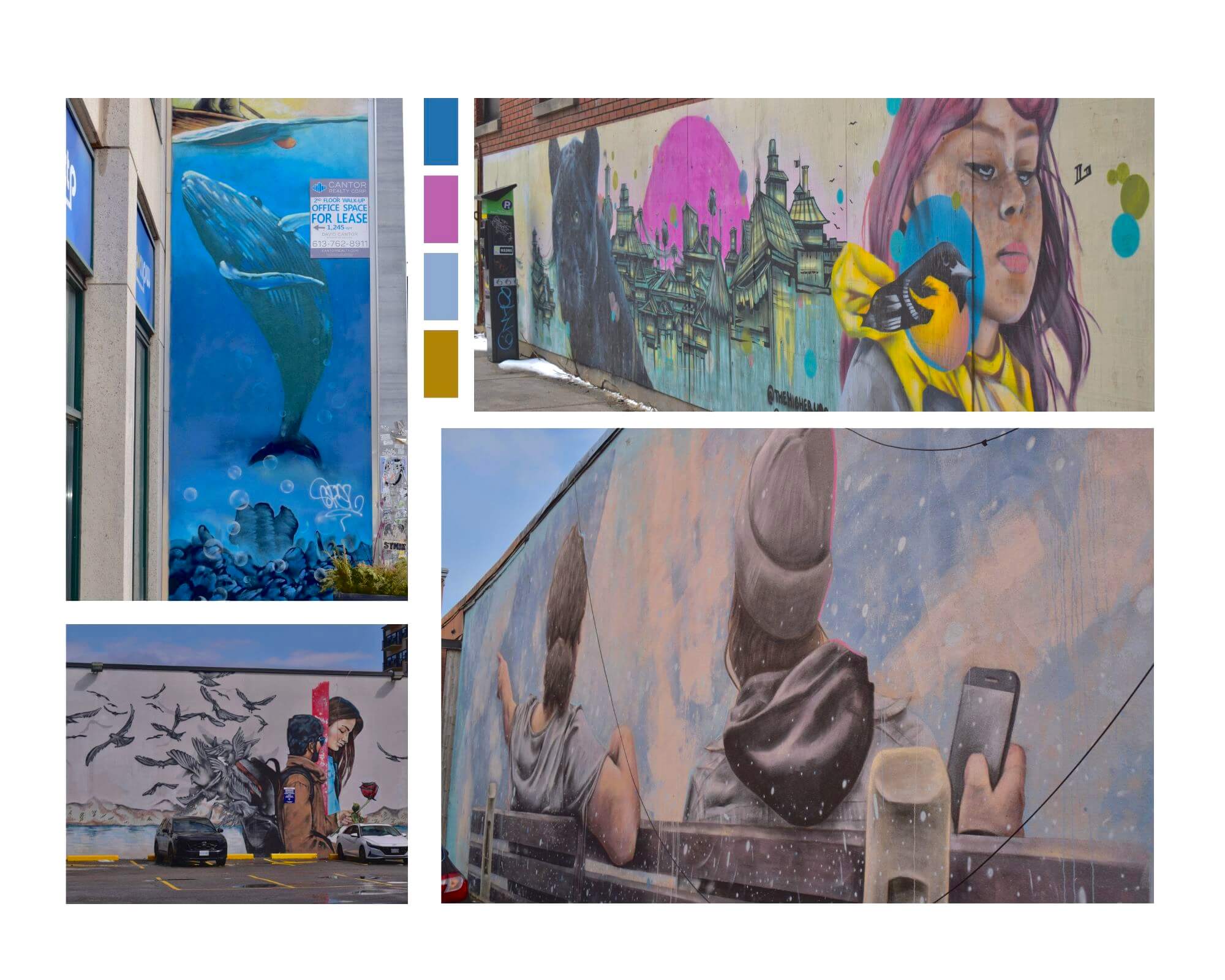

Crédit visuel : Sophie Désy — Photographe

Article rédigé par Athéna Akylis Jetté-Ottavi — Cheffe du pupitre Arts et culture

Depuis ses origines clandestines, l’art urbain, ou l’art de rue, a évolué pour devenir une forme d’expression artistique reconnue dans de nombreuses villes à travers le monde, y compris Ottawa. Si cette discipline a longtemps été marginalisée, elle trouve aujourd’hui sa place dans l’espace public, entre projets commandités et œuvres spontanées.

Un art façonné par l’environnement urbain

L’art urbain trouve son essence dans la ville et son architecture. Pour Martin Golland, professeur et artiste peintre exposé à l’international, l’environnement urbain est une source d’inspiration constante : « Je ne fais pas exactement de l’art de rue, mais il est influencé par des illustrations urbaines », explique-t-il. Il voit dans l’espace urbain un terrain de jeu où l’artiste et le.la spectateur.ice cohabitent : « Un espace urbain est chaotique et nous trouvons notre chemin. Parfois, mes peintures ont une sensation chaotique, et je veux que le.la spectateur.ice trouve son chemin à travers elle. »

De son côté, Dom Laporte, muraliste, illustrateur et cofondateur de la compagnie de murales DRIFT, souligne l’importance du lien entre une oeuvre et son lieu d’implantation : « L’art mural doit avoir du sens dans le contexte où il existe. Je cherche toujours à créer quelque chose qui parlera à la communauté locale. C’est comme un panneau publicitaire, il doit transmettre un message. » L’artiste souhaite que les habitant.e.s s’approprient les œuvres, qu’elles deviennent des repères dans leur quotidien.

De la clandestinité à la reconnaissance institutionnelle

Le graffiti et l’art de rue ont longtemps été perçus comme des actes de vandalisme, avant d’être intégrés dans des initiatives artistiques officielles, d’après les deux experts. « L’art est une réponse à la culture et aux conditions dans lesquelles on vit », analyse Golland, qui voit dans l’art de rue une forme de contestation. Il rappelle que « le graffiti était illégal et l’est toujours. Il y a 25 ans, on pouvait être arrêté pour avoir peint un mur, alors qu’aujourd’hui, on obtient des permissions pour le faire ».

Pour Laporte, qui a commencé sa carrière d’artiste par le graffiti, avant de se tourner vers la murale, cette évolution pose un défi pour les artistes urbains : « Le street art a perdu beaucoup de son pouvoir contre-culturel. » Il fait référence, par exemple, à Banksy, qui a vendu son travail pour des millions de dollars aux enchères et a rendu l’art de rue légitime. Aujourd’hui, selon lui, la vraie difficulté est de garder un certain tranchant. Laporte explique que de nombreux.ses artistes urbain.e.s sont désormais des entrepreneur.se.s : « Ce n’est plus un acte contre-culturel, d’être un.e artiste urbain.e. »

Art ou vandalisme ?

Si l’art de rue s’est institutionnalisé, la frontière entre art et vandalisme demeure floue, selon le professeur. « La différence entre le street art et le vandalisme, c’est la qualité », estime Golland. Selon lui, un graffiti de qualité ne sera pas recouvert : « Si tu peins quelque chose de bien, personne ne le touchera. S’il est mauvais, il sera effacé ou recouvert. »

Laporte partage cette vision, tout en défendant l’importance du graffiti illégal dans la culture urbaine : « Si tu fais une oeuvre sans permission dans un lieu public, c’est du vandalisme, c’est illégal, c’est un fait. Mais, ça ne veut pas dire que c’est une mauvaise chose. » Il insiste sur l’héritage des premières formes de graffiti. Selon lui, il n’y aurait pas d’art de rue ou de fresques murales sans les tags et les graffitis d’autrefois. C’est la base de ce mouvement artistique, rappelle-t-il.

Un art éphémère mais nécessaire

L’artiste mural explique que, par nature, l’art urbain est soumis à l’usure du temps et aux interventions extérieures. Une fresque peut être recouverte, modifiée ou dégradée, ce qui ne dérange pas nécessairement les artistes. « Une fois que la fresque est terminée, elle appartient au monde, elle ne m’appartient plus », affirme Laporte. « Si une plante grimpe dessus, si la peinture s’écaille ou si un tag apparaît, cela lui donne du caractère. »

Pour Golland, l’art de rue repose sur une dynamique de renouveau. Il faut se souvenir des débuts de cette forme d’art, insiste-t-il. Il fait référence à ceux.celles qui n’avaient pas de galeries, qui ne sont pas passé.e.s par des écoles d’art, mais qui ont créé malgré tout.

Perspectives pour les artistes émergent.e.s

Si l’art de rue a gagné en reconnaissance au fil des années, sa place dans l’espace public à Ottawa demeure fragile, explique le professeur. « À l’époque, il y avait très peu de graffitis à Ottawa », se souvient-il. « Après les années 90, cela a commencé à changer, mais la ville est encore en retard par rapport à d’autres endroits. »

Dans un domaine où la reconnaissance est souvent difficile à obtenir, les deux artistes s’accordent sur l’importance de la persévérance. Golland encourage les artistes émergent.e.s à prendre le temps de perfectionner leur art. « Personne ne vous paiera pour peindre un mur si vous ne l’avez jamais fait auparavant », avertit également Laporte, qui conseille aux jeunes créateur.ice.s de développer leur portfolio en réalisant des œuvres gratuites. « J’ai peint près de 50 fresques en cinq ans avant que ma carrière ne décolle. C’est un marathon, pas un sprint », résume-t-il.