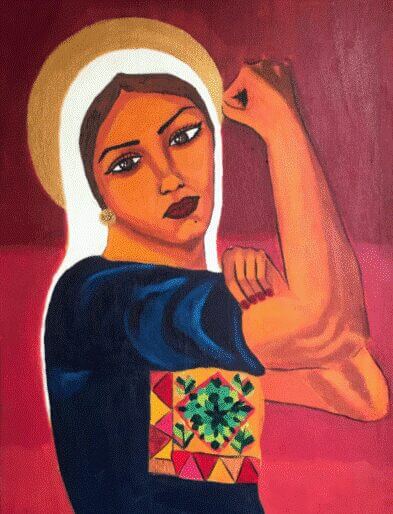

Crédit visuel : Malak Mattar

En tant que professeur.e.s féministes, la question de la justice palestinienne est une partie intégrante de notre travail, notamment à cause du rôle central que joue la Palestine dans les appels de plus en plus répandus en faveur de cadres féministes transnationaux visant à démanteler les structures du racisme, de l’hétéropatriarcat, de l’injustice économique, environnementale et coloniale à travers le monde. Nous faisons simplement notre travail lorsque nous soutenons la vie des Palestinien.ne.s, non pas comme matière première séparée de la pratique au profit de l’abstraction, mais, comme nous l’ont enseigné les universitaires palestinien.ne.s Nour Joudah, Randa M. Wahbe, Tareq Radi et Dina Omar, comme un domaine de connaissance dans lequel l’humanité et la liberté palestiniennes sont des acquis, et non un point de départ radical.

Plusieurs des féministes les plus acclamées et les plus influentes de notre époque sont, depuis de nombreuses années maintenant, activement impliquées dans la lutte des Palestinien.ne.s pour résister à la dépossession sous le colonialisme de peuplement israélien, l’apartheid et le génocide. Il est impossible de décrire de manière adéquate l’ampleur et la profondeur du travail féministe transnational sur la Palestine dans une seule lettre, mais comme l’a dit la regrettée poète féministe noire June Jordan, la Palestine est un test moral décisif pour le monde.

June Jordan nous a également appris à quel point la souffrance du peuple palestinien est liée à la violence raciste de l’État que subissent les personnes noires. Elle nous a aidés à imaginer des futurs plus habitables qui dépassent les frontières nationales et culturelles, perpétuant le long héritage d’affinité entre la liberté palestinienne et noire. Dans un poème intitulé « Moving towards Home » (1982), Jordan a écrit :

Je suis née femme noire

et maintenant

je suis devenue palestinienne

contre le rire incessant du mal

Angela Davis nous a appris que la justice est indivisible (2013) et que la liberté palestinienne est une lutte abolitionniste (2016). Le sentiment de solidarité de Davis avec la Palestine tout au long de sa vie est enraciné dans ses propres expériences au sein du mouvement de libération des Noir.e.s. Par exemple, au sujet de son incarcération en 1970, elle écrit de manière convaincante : « Je me souviens encore de l’humilité que j’ai ressentie en recevant une belle lettre de solidarité signée par des prisonniers politiques palestiniens… Quelque 40 ans plus tard, lorsque j’ai rejoint une délégation de solidarité avec la Palestine composée de femmes de couleur et d’universitaires militantes autochtones, j’ai rencontré un militant palestinien qui m’a dit qu’il était l’une des personnes emprisonnées qui avaient signé ce message de solidarité il y a tant d’années. Lorsque nous nous sommes embrassés, j’ai éprouvé un profond sentiment de satisfaction quant à la trajectoire de ma vie et à la façon dont elle a croisé celle de tant d’autres personnes dans le monde qui, encore et encore, génèrent collectivement l’espoir qu’une transformation radicale s’inscrit dans les agendas de notre avenir » (2024).

Judith Butler nous a enseigné que « si l’accusation d’antisémitisme devient une tactique pour réprimer la critique et le débat ouverts en ce qui concerne l’État d’Israël, ses pratiques de dépossession et d’occupation, sa fondation et les implications actuelles de cette fondation pour les Palestinien.ne.s, alors il perdra sa prétention à la vérité » (2017). Et comme nous l’avons appris des Voix juives indépendentes (VJI), le vaste mouvement de solidarité avec la Palestine rejette l’antisémitisme, mais force est de constater que des incidents antisémites ont eu lieu. Nous soutenons les VJI et restons vigilants pour corriger ou condamner les personnes qui tiennent des propos et commettent des actes antisémites alors que les membres juifs de nos communautés sont confrontés à une montée de l’antisémitisme. La sécurité des personnes juives est intrinsèquement liée à la sécurité des personnes musulmanes.

De Lila Abu-Lughod, nous avons appris que les femmes musulmanes n’ont pas besoin d’être sauvées, surtout pas par l’Occident, qui nie toujours la brutalité du capitalisme mondial, la non-redistribution des richesses et la militarisation croissante (2013). De Jasbir Puar, nous avons appris que la politique libérale intègre certains sujets homosexuels dans le giron de l’État-nation, instrumentalisant l’homosexualité et le féminisme au nom de la violence coloniale et étatique. Puar nous a également appris qu’Israël mutile délibérément et systématiquement les Palestinien.ne.s pour tenter d’étouffer leur résistance à la violence coloniale des settlers israélien.ne.s (2017). Alice Wong nous a appris que la libération palestinienne est la justice pour les personnes handicapées (2023). Et Allie Cannington nous a appris que les personnes handicapées savent très bien ce que signifie être déshumanisées et abandonnées (2023). Wong et Cannington expliquent toutes deux de manière convaincante que les expériences d’une personne handicapée suggèrent intuitivement que ce qui arrive au peuple palestinien est inacceptable.

Le féminisme transnational a connu une progression difficile à cause de la réticence des féministes coloniales à tenir compte des rapports de pouvoir et des complicités qui structurent leurs relations, mais quand l’Assemblée des Premières Nations a reconnu à l’unanimité les Palestinien.ne.s comme peuple autochtone (2023), Ellen Gabriel nous a appris que les campements d’étudiant.e.s pour Gaza sont les bienvenus sur les terres autochtones (2024). Les étudiant.e.s des campements de l’Université d’Ottawa nous ont appris pour leur part que les jeunes sont des leaders dans la lutte pour mettre fin à l’utilisation de notre argent pour soutenir la violence contre le peuple palestinien. Nous devons suivre leur exemple et exiger de toute urgence que nos institutions divulguent leurs investissements et désinvestissent relatifs au génocide. Après tout, les féministes transnationales et palestiniennes (2015) soutiennent depuis longtemps que le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) a créé une réponse féministe transnationale cohérente à la crise en Palestine, qui est matériellement ancrée dans la justice pour toustes.

Dans des déclarations de solidarité qui ressemblent à des « lettres d’amour » du monde entier, les féministes se sont appelées les unes les autres à « répondre sans équivoque et à amplifier » l’appel aux « féministes du monde entier à s’exprimer, à s’organiser et à rejoindre la lutte pour la libération palestinienne ». Par exemple, « rappelant l’intérêt exprimé par différents gouvernements occidentaux à donner la priorité aux politiques étrangères féministes », Feminists In Kenya (FIK) nous rappelle qu’« une véritable politique étrangère féministe est intrinsèquement anti-impérialiste et donne la priorité à la démilitarisation et à la désescalade de la guerre ». Fondées sur la solidarité féministe transnationale et le soutien indéfectible du peuple palestinien, ces déclarations ont été un outil d’organisation important et efficace, ce qui explique peut-être pourquoi aujourd’hui, certaines administrations universitaires ont pris des mesures pour interdire et délégitimer de telles déclarations.

En effet, ce militantisme a souvent un prix. Par exemple, comme le souligne Barbara Ransby, INCITE : Women of Color Against Violence, un groupe de féministes comptant des milliers de membres, dont d’éminentes dirigeantes féministes noires, a perdu son soutien financier parce qu’il avait mentionné son soutien aux luttes des femmes palestiniennes dans un appel à contributions en 2002. En 2018, le Birmingham Civil Rights Institute a décerné à Angela Davis un prix des droits de la personne, mais lui a ensuite brièvement retiré cet honneur en raison de ses travaux en solidarité avec la Palestine. À l’Université d’Ottawa, l’Institut d’études féministes et de genre est la cible d’une campagne de harcèlement et d’intimidation contre ses membres, tant individuellement que collectivement, depuis que nous avons signé une déclaration de solidarité avec la Palestine en 2021 avec plus de 150 autres départements, associations et centres d’études féministes et de genre. Étant donné que la violence est parfois dirigée contre les professeur.e.s et les étudiant.e.s en études féministes et de genre, cette hostilité est particulièrement malvenue. Nous. Ne serons pas. Réduit.e.s. Au silence.

En ces temps difficiles, nous sommes encouragé.e.s par des alliances sur les campus universitaires qui rassemblent des organisations d’étudiant.e.s noir.e.s, des groupes d’étudiant.e.s queer, des militant.e.s handicapé.e.s et autochtones avec des Étudiant.e.s Pour La Justice en Palestine et les Voix juives indépendentes. La « simultanéité récurrente du chagrin et de la fierté », comme le disent Nour Joudah, Randa M. Wahbe, Tareq Radi et Dina Omar, est l’une des vérités centrales de la vie palestinienne. Alors que les massacres sont rapportés de manière régulière dans les médias, nos cœurs se brisent en voyant le chagrin des Palestinien.ne.s, mais éclatent aussi d’amour devant leur défi, leur beauté, leur force, leur coordination, leur fierté et leur résistance.

Comme l’écrivait Neferti X.M. Tadiar en 2012, « prendre position en solidarité avec les Palestinien.ne.s et s’impliquer dans leur lutte pour résister et transformer les conditions de leur propre dépossession et jetabilité – se joindre à leur aspiration à la liberté collective et à l’autodétermination – c’est aussi participer à la refonte de la vie mondiale, ce qui ne peut qu’être un acte féministe primordial ». Les déclarations, les lettres d’amour, les poèmes et les pétitions sont quelques-uns des moyens les plus importants par lesquels les féministes du monde entier se connectent et communiquent entre nous alors que nous nous efforçons de rendre le monde meilleur. Pour Tout Le Monde.

À la suite de l’appel des féministes palestinien.ne.s, nous invitons nos collègues à se joindre à nous pour continuer à parler de la Palestine, à enseigner sur la Palestine et à confronter la complicité de nos institutions et de nos gouvernements dans la brutalité et la violence à leur encontre.

Approuvé par des membres du corps professoral de l’Institut d’études féministes et de genre de l’Université d’Ottawa