– Par Léa Papineau Robichaud –

Il suffit d’assister à un match d’une des équipes féminines de l’Université d’Ottawa pour constater que les foules sont peu nombreuses pour encourager les filles. Les équipes féminines font clairement face à certains défis que les gars n’ont pas à se préoccuper.

La Rotonde, ayant appris que les athlètes des équipes féminines de rugby et de hockey devaient débourser de l’argent de leurs propres poches pour jouer, a décidé de faire une petite enquête sur le sujet.

Le directeur du Service des sports, Luc Gélineau, a expliqué cette situation en soulignant que ce sont les programmes eux-mêmes qui choisissent de demander ou non un petit montant aux joueuses. « On s’attend à ce que tout le monde puisse attirer des ressources externes, soit par des camps d’été, des commanditaires, des dons, etc., pour rehausser l’expérience des étudiants. Une équipe qui ne fait rien, ils font ce qu’ils veulent. Par contre, ce sont les revenus externes qui font qu’un moment donné, l’équipe a des matchs d’exhibition, l’équipe a un entraîneur-adjoint de plus ou des choses semblables. »

Ainsi, chaque programme reçoit le même financement de la part du Service des sports. Ils décident ensuite de la quantité de revenus extérieurs dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs.

L’équipe de hockey féminin par exemple fait beaucoup de travail avec la communauté. « C’est probablement l’équipe qui génère le plus de ressources présentement parmi les équipes féminines. On leur a donné des ressources et ils maximisent. Bravo à eux », lance le directeur du Service des sports. Il admet cependant que le hockey est un sport plus dispendieux qu’un autre, comme le soccer par exemple.

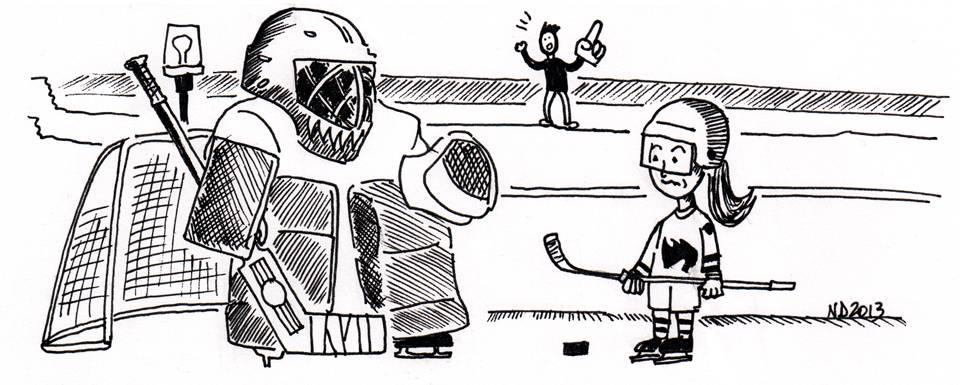

La gardienne de but de l’équipe, Stéphanie Mercier, trouve d’ailleurs valorisant cette idée de faire du bénévolat dans la communauté. « On ne peut pas se plaindre, c’est un privilège de faire partie de l’équipe et de faire des camps de hockey, d’animer des pratiques, de participer activement dans la communauté et de pouvoir agir comme modèle pour les jeunes joueuses qui rêvent de jouer à notre niveau un jour. Je considère ça beaucoup plus comme un privilège que du travail en plus. »

« C’est sûr que j’aimerais concentrer plus mon temps sur le hockey que sur la business. Malheureusement, ça fait partie des tâches. Je ne me plains pas, c’est la job de mes rêves. Je le fais pour les filles, je le fais pour le programme et je sais que le programme progresse », affirme Yanick Evola, l’entraîneur de l’équipe de hockey féminin.

Projet pilote sur le hockey féminin

D’ailleurs, le Sport interuniversitaire canadien (SIC) a annoncé la semaine dernière qu’il mettrait sur pied un projet pilote d’ici septembre, qui donnerait un coup de pouce aux équipes de hockey féminin. Ce projet a pour objectif de développer les programmes à travers le pays. « On va faire une étude pour voir si le projet aura des ramifications dans le sport universitaire et surtout sur le hockey féminin. Parce que c’est un des sports les plus performants au pays, mais aussi un des sports qui est en train de se développer le plus rapidement au pays », affirme le directeur général du SIC, Pierre Lafontaine.

Des bourses plus élevées pourront être attribuées aux joueuses, comparativement aux bourses présentement offertes. « Chaque athlète dans une équipe a un maximum de support financier qui était fixé à un certain montant. Maintenant, ce qui a été voté c’est qu’il y ait une plus grande flexibilité pour ces montants-là », explique M. Lafontaine.

De plus, le SIC a annoncé que la règle d’admissibilité sur le rapatriement sera modifiée pour tous les programmes sportifs. Ainsi, un athlète canadien qui joue dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA) pourra revenir s’aligner avec une équipe universitaire canadienne sans avoir un an de pénalité comme c’est le cas présentement. « Le défi présentement, c’est qu’environ 100 % de l’équipe olympique nationale de filles est composée d’athlètes qui sont allées étudier aux États-Unis. Donc ce qu’on essaie de faire c’est de ramener ce pourcentage-là pour que les athlètes féminines aient le plus d’opportunités possibles », explique le directeur général du SIC.

En plus de cette annonce qui donnera un coup de pouce à l’une des équipes féminines de l’U d’O, le Service des sports a aussi pris des mesures pour aider les autres équipes. « Par exemple, pour le basket-ball, les recettes des matchs sont partagées entre les deux équipes. L’équipe masculine nous dit souvent qu’il devrait avoir la totalité de leurs recettes, car dans d’autres universités, l’équipe masculine reçoit la totalité de ses recettes sans les partager avec l’équipe féminine, mais on partage les recettes quand même », affirme Luc Gélineau.

« On fait aucune discrimination au niveau des bourses parce qu’on connait la réalité. On sait que c’est plus difficile du côté féminin. Par contre, présentement à Ottawa, on se fait accuser d’être discriminatoire envers les programmes masculins. L’an dernier, 70 % de nos bourses ont été données à des femmes et 30 % du côté des hommes », dit M. Gélineau.

« Personnellement, je crois que l’école devrait promouvoir davantage les matchs à domicile. Plusieurs étudiants mentionnent qu’ils ignorent les horaires des rencontres dû au manque de promotion. Ils ne savent également pas que les matchs sont gratuits pour les étudiants », estime la volleyeuse Myriam English.

Au final, autant du côté du SIC que du Service des sports, on désire que les athlètes vivent une belle expérience en pratiquant un sport au niveau universitaire et ils sont prêts à travailler pour aider. Ils ne se cachent toutefois pas qu’il y a des défis à surmonter. Le directeur du Service des sports croit cependant que c’est une mentalité qui est ancrée dans les habitudes des Canadiens. « La plupart de ces défis sont rattachés au système sportif dans son ensemble », explique Luc Gélineau en donnant l’exemple de la NCAA, qui n’a pas beaucoup de matchs de sports féminins de diffusés à la télévision. « On parle souvent dans nos réunions de directeurs de télévision pour les sports d’élite et souvent la seule façon d’avoir un distributeur qui diffuse un match féminin c’est de l’imposer. Avec la concurrence, il arrive qu’on soit pris dans des situations où on nous dit : “S’il faut prendre les deux (féminin et masculin), on laisse tomber.” »

« Il y a sûrement plusieurs façons d’amener plus de notoriété au sport, faire de la promotion dans les écoles secondaires ou dans les ligues de filles, par exemple. On a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, c’est certain », conclut le directeur général du SIC, M. Lafontaine.