Par Didier Pilon

Ah, le début février. Le temps est finalement venu d’abandonner ces résolutions idéalistes et naïves qui ont marqué le début l’année. Certains accepteront qu’il soit simplement impossible de faire toutes ses lectures à l’avance. D’autres délaisseront une fois pour toutes les corridors empuantis de centre Minto. Mais pour les plus consciencieux d’entre nous qui nous sommes promis de contribuer à un meilleur lendemain, la Semaine verte du Bureau de développement durable tombe à point.

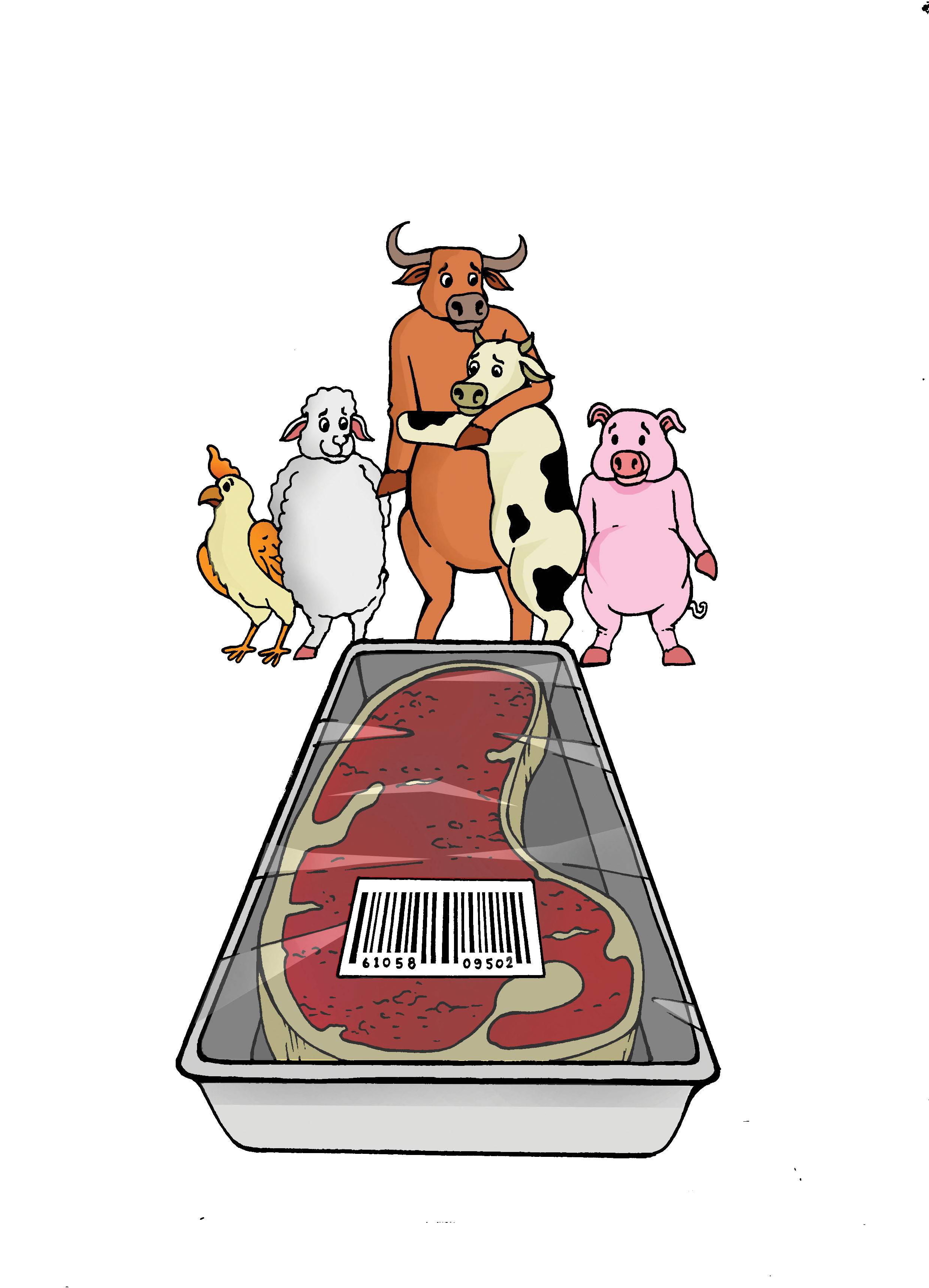

On y parle de recyclage, de combustibles fossiles, de locavorisme et même de vivre entièrement sans produire de déchets. Quoi de mieux pour revigorer son ardeur écologique? Mais, en cette occasion plus que jamais, il faut se rappeler que l’industrie qui ravage l’environnement plus que toutes autres n’est ni le transport ni le traitement des déchets. Plutôt, le défi environnemental le plus important de notre génération est l’élevage animal.

Le secret est dans la sauce

Peu importe notre position idéologique, on ne peut qu’admettre que l’élevage est au cœur des problèmes environnementaux. Que l’on parle des changements climatiques, de la déforestation, des empreintes hydriques, de la destruction d’écosystème ou même de la surpopulation, rien n’a un impact plus nocif que l’industrie du bétail.

En effet, l’élevage est de loin la cause la plus importante des changements climatiques. Il y a dix ans, les Nations Unies ont publié un rapport soutenant que 18 à 19 % des émissions de dioxyde de carbone provenaient de l’élevage. En contraste, l’industrie du transport – c’est-à-dire tous les voitures, autobus, avions, trains, bateaux, etc. – compte pour environ 13 à 14 %. Rajoutant entre autres l’impact du méthane, un gaz à effet de serre 84 fois plus puissant que le CO2, des chercheurs de WorldWatch et de la Banque Mondiale ont depuis conclu que l’élevage animal est responsable pour plus de 50 % des émissions et des changements climatiques causés par l’activité humaine.

Aux émissions se rajoute la déforestation. L’extraction de l’huile de palme, qui entraîne la destruction de 10 millions d’hectares de forêt tropicale chaque année, s’est insérée dans le discours public dernièrement. Mais pourquoi en entendons-nous si peu au sujet des 55 millions d’hectares détruits pour le bétail? L’industrie minière et de l’énergie – autant les pipelines que les barrages hydroélectriques – sont responsables pour environ 5 % de la destruction de la forêt amazonienne, mais attire plus d’attention que l’élevage animal qui est responsable de plus de 90 %. Aujourd’hui, près de la moitié de la surface terrestre est réservée à l’agriculture animale.

L’empreinte hydrique de la viande est aussi parmi les plus importantes au monde. Plus de 30 % de l’eau potable de la planète est utilisé pour l’élevage. Produire un kilogramme de bœuf requiert plus de 15 000 litres d’eau. Pour mettre cela en perspective, un hamburger équivaut à 2 ou 3 mois de douche. Alors que la fracturation hydraulique des États-Unis est de 380 milliards de litres par année, l’élevage en nécessite 150 billions!

Trop de vaches, pas assez de ressources

Il est facile de reléguer le problème à la surpopulation de la Terre. On se dit qu’il n’y a rien à faire : il y a trop de gens et pas assez de ressources. Toutefois, cette planète n’est pas surpeuplée d’êtres humains, mais bien de bétail. Les sept milliards d’êtres humains ne rivalisent pas les 70 milliards d’animaux de ferme. L’entièreté de la population humaine consomme annuellement 10 milliards de kilogrammes de nourriture et 20 milliards de litres d’eau. Comparons simplement à la population bovine qui consomme de 6 à 9 fois cette quantité : 61 milliards de kg de nourriture et 165 litres d’eau.

Un hectare de terre fertile peut offrir près de 30 000 kg de nourriture végétale, mais moins de 300 kg de viande. Mesuré purement en protéine, l’on produit 15 fois plus de protéine végétale qu’animale sur un territoire donné. L’arithmétique est simple.

Un problème en pleine croissance

La consommation de produits animaux d’un pays est intimement corrélée à son index de développement. Alors qu’un pays se développe, il consomme de plus en plus de viande par personne.

Dans les 60 dernières années, la production de viande a augmenté de 600 %. Avec la croissance économique de la Chine, certains experts estiment qu’elle doublera encore une fois avant 2050. Les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’élevage augmentent donc à un rythme quatre fois plus rapide que celles liées aux combustibles fossiles.

La solution semble pourtant claire : réduire à tout prix sa consommation de produits animaux. Un régime végétalien produit 91 % moins de combustible fossile, nécessite 93 % moins d’eau et 94,5 % moins de surface terrestre. De plus, il réduit notre production de gaz à effet de serre de 1,8 tonne par personne par année, un montant plus considérable que convertir sa maison à l’énergie solaire ou échanger sa voiture pour un modèle hybride.

Un silence inquiétant

Avec des données scientifiques si univoques, pourquoi ce discours reçoit-il si peu d’attention? Certes, certains groupes le murmurent dans des recoins cachés du campus, ou l’écrivent en majuscules dans les allées sombres de l’Internet. Mais pourquoi, même dans les cercles les plus progressifs et éco-responsables, se moque-t-on encore de la « la brigade des cœurs sensibles » qui s’en font pour les « pauvres petites bêtes »?

On ne peut que spéculer à cet égard. Certains parleront de menace identitaire; d’autres diront que nous refusons d’assumer nos privilèges. Mais ne serait-ce pas que nous avons simplement peur de la responsabilité qui nous revient? Si l’on accepte que la détérioration de l’environnement est en grande partie une conséquence de nos habitudes de consommation, alors c’est en partie à nous de changer les choses. Nous devons admettre avoir été une partie importante du problème et prendre des actions concrètes et parfois même difficiles pour améliorer la situation. Reste à savoir qui relèvera le défi!