Attaque alternative : « L’expérience étudiante » ! Voilà, si l’on en croit le montant de pages allouées au sujet dans Plan directeur de la construction du campus, la priorité absolue de l’Université d’Ottawa (l’U d’O).

Dans un genre de matérialisme historique, la construction du campus donnerait ainsi forme à la vie étudiante. Mais quel genre d’expérience créons-nous alors?

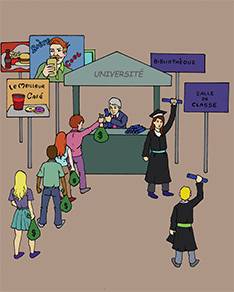

Tenant compte des priorités facultaires, de la marchandisation de l’espace universitaire et de l’expérience vécue des étudiantes, il semble clair que l’Université n’est devenue qu’une extension du marché du travail. De ce fait, les étudiantes s’assimilent au rôle de clientes.

Rentable ou non?

Les constructions sur le campus suivent manifestement les impératifs du marché. Ceci mène à un traitement inégal des départements, au détriment des domaines d’étude moins rentable.

Les aspirantes ingénieures et scientifiques sont des clientes lucratives : en plus de payer si cher, leur programme s’autofinance par des bourses de recherche. Ainsi, on voit beaucoup d’investissement dans ces domaines. Le Complexe de recherche avancée, par exemple, a été construit dans un temps record. Le physicien Paul Corkum et le géoscientifique Ian Clark ont cherché les subventions en 2008, la pelle perce le sol en 2012 et le Complexe ouvre en 2014. Dix laboratoires, 70 M$. Un spectromètre, un autre 10 M$. L’Université se vante : « Pour les étudiants en génie ou en sciences de la terre, ce complexe offre des avantages inégalés. » Et comment!

Comparons au pavillon Laurier du département des arts visuels. Peu de gens comprennent réellement à quel point il est délabré. Ce n’est pas juste la peinture pelée, les tapis tachés et les fenêtres à refaire. Le pire, c’est le sous-sol. Les mille-pattes grimpent et se faufilent dans les studios de photographie, les rats viennent grignoter les toiles qui y passent la nuit, et des pièces entières sont littéralement remplie de marde de bestioles. L’odeur est à vous faire vomir.

Campus ou centre d’achat?

Partout où l’on se promène, l’Université rentabilise l’espace et essaie de soustraire la moindre cent de ses étudiantes-clientes. Les salons étudiants et l’expérience communautaire qu’ils ont autrefois créée sont remplacés par des Tim Hortons, Starbucks, Second Cup – dont un dans la bibliothèque! Dans le Centre universitaire, une multinationale américaine se déguise en librairie. Alors que les ententes d’exclusivité avec Coke et Pepsi s’enchainent, une voiture Redbull rode sur le campus. Des compagnies de télécommunications – comme Rogers la semaine dernière – louent des tables dans le Centre universitaire. Même les murs des urinoirs ont été vendus et revêtus d’annonces publicitaires.

Mais ce ne sont pas que les noms des édifices qui vont au plus offrant, c’est aussi les subventions de recherche. La Chaire de recherche Suncor, qui cherche à cultiver l’acceptabilité sociale des sables bitumineux, est loin d’être la seule. Comment la recherche peut-elle être objective alors qu’elle est commanditée?

L’impératif du profit transforme les structures universitaires. Combien de services – l’Institut du bilinguisme, la carte étudiante, le counseling en résidence et même des programmes d’études comme Gestion publique et gouvernance, pour n’en nommer que quelques-uns – sont maintenant « à revenus »? Les Presses de l’Université sont officiellement un « Service auxiliaire » au même titre que les stationnements. Comme si un livre universitaire était un blockbuster américain!

Finalement, les rectrices (souhaitant qu’il en ait une un jour) qui, avant Allan Rock, étaient des professeures accomplies, deviennent des gestionnaires. Soyons clair, Allan Rock n’est pas le recteur; c’est le PDG d’uOttawa inc.

Étudiante ou cliente?

Si l’on fait une phénoménologie du fait vécu, on remarque que l’expérience étudiante est indissociable de l’expérience cliente. Celles qui peuvent se le permettre rentrent d’un bord avec un chèque pour en sortir de l’autre avec un diplôme. Le vocabulaire conflue. Les professeures deviennent des « prestataires de services » évaluées en termes de « satisfaction des clientes » à des fins de « contrôle de la qualité ». Ultimement, il en résulte le modèle de l’utilisateur-payeur : c’est à l’étudiante qui « consomme » le service, dit-on, de le payer.

Même les opposantes de ce modèle n’arrivent pas à échapper au cadre plus large. Elles empruntent le même vocabulaire, y substituant l’étudiante-productrice à l’étudiante-cliente. On parle ainsi « d’heures de travail » dépensées afin de « générer une valeur » sociale. Les connaissances acquises sont une formation professionnelle; le savoir une marchandise à vendre aux employeuses potentielles. Être étudiante, c’est un poste de niveau d’entrée qui a un diplôme comme devise salariale et maintes possibilités d’avancement. L’éducation n’est qu’une condition de la poursuite d’activités économiques.

Hétérotopies ou utopie?

Les hétérotopies, concept réifié par Foucault, sont des lieux autres qui échappent à certaines règles qui régissent la société. Présente dans toutes les sociétés, l’hétérotopie s’abstrait de l’ordre établi à des fins précises. Afin de protéger la recherche et la dissémination du savoir, l’université doit se divorcer de la quête du profit.

Ce n’est pourtant pas si étrange. Il y a consensus : la politique, par souci de justice, doit rester à l’écart des forces du marché. Pourquoi pas l’université?

Au fil des années, religion et politique ont tenté mainte fois – et tentent encore – d’accaparer le système d’éducation. Là où ils ont réussi, l’éducation a souffert. Les commerces, ces cultes contemporains, ne sont qu’une nouvelle manifestation de cette menace. Si l’université veut demeurer un lieu de dévouement au savoir, de poursuite des arts et d’analyse sociale, elle doit se protéger de l’influence commerciale.

——————————————————————————————————————-

*ndlr : En guise de contestation de la hiérarchisation des genres, le féminin l’emporte pour l’ensemble de cet éditorial.