– Par Sinda Garziz –

Obstacles et nouvelles perspectives

Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) a organisé, les 7 et 8 novembre au pavillon des Arts de l’Université d’Ottawa, un colloque étudiant intitulé « Francophonie canadienne et pouvoir ». L’évènement s’est attardé sur certains des défis que les communautés francophones canadiennes doivent relever en rapport à leur statut minoritaire et dans le but de préserver et de renforcer leur culture et leur présence. La Rotonde était parmi les présents pour rapporter les principaux enjeux discutés.

La peur de la disparition

La première intervention de François Paré, professeur à l’Université de Waterloo, a mis l’accent sur la peur de la disparition qui habite les communautés minoritaires francophones et la perte du lien à la langue. Il a expliqué que la disparition est un fait que les communautés francophones sont en train de vivre. Ce fait se traduit par l’absence de reconnaissance de cette minorité par la majorité anglophone, « car on dépend du regard des autres pour exister », explique-il. La disparition est aussi traduite par la difficulté qu’éprouvent les minorités francophones non-territorialisées, telles que les Franco-Manitobains et les Acadiens, à se définir eux-mêmes sans référence institutionnelle qui les représente. M. Paré a par ailleurs souligné que le bilinguisme institutionnel, comme c’est le cas à Ottawa avec la Loi sur les services en français de l’Ontario, a certainement permis le renforcement de la représentation de l’existence de la minorité francophone en Ontario, mais que cela n’a pour autant pas accordé aux Franco-Ontariens la reconnaissance en tant que communauté francophone à part entière, ayant ses propres spécificités, par le reste des Canadiens. « À quoi servent les institutions pour une communauté qui ne se reconnait pas elle-même et qui n’est pas reconnue par la majorité? », a-t-il ajouté.

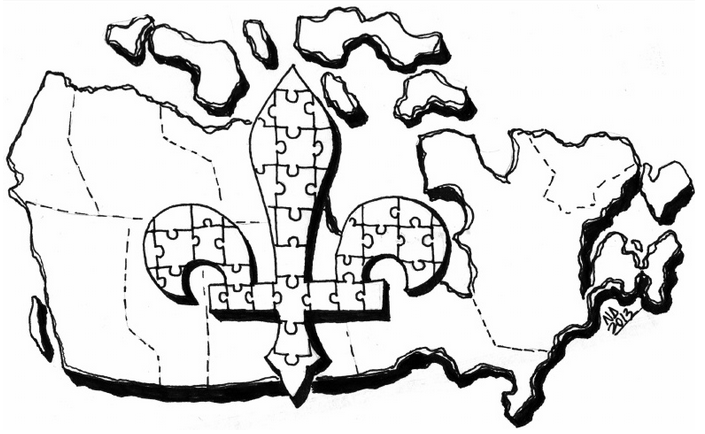

Jean-Marie Nadeau, auteur, militant et ex-président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), a traité de la menace de disparition de la francophonie du point de vue politique. Selon M. Nadeau, la dualité linguistique n’est pas bien négociée par le gouvernement du Canada, d’où l’absence de pouvoirs francophones politiques. Historiquement, les communautés francophones, ont été discriminées et marginalisées économiquement et politiquement dans le sens où la participation de ces communautés à la vie politique a été très faible. Une autre raison qui expliquerait cette mince présence francophone sur la scène politique serait sa division. Les communautés francophones existent partout au Canada, dont certaines sont territorialisées, comme les Québécois, et d’autres ne le sont pas. « Le gouvernement Trudeau, c’est le gouvernement qui a perpétué cette marginalisation en renforçant la division entre les groupes francophones », a déclaré M. Nadeau.

Nouvelles solutions

En guise de conclusion, M. Nadeau a essayé d’exposer quelques solutions et possibilités pour rompre avec « une vision assez pessimiste de l’avenir de la francophonie ». Il faudrait, selon lui, améliorer les réalités francophones au sein des communautés elles-mêmes, « car un petit peuple n’est pas moins peuple qu’un grand peuple », a-t-il affirmé. La reconnaissance des francophones comme étant un peuple uni resterait l’un des piliers de la lutte contre la disparition. Cette reconnaissance serait avant tout interne, se faisant entre les différentes minorités francophones. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les structures représentatives des francophones dans tous les secteurs.

Pour clôturer ce colloque, quelques réflexions sur le pouvoir et sur l’autonomie chez les minorités non-territorialisées ont été proposées par Michelle Landry, doctorante à l’Université de Moncton. Elle a tout d’abord souligné le fait que les groupes minoritaires sont autonomes de nature en raison de leur différenciation et de leur exclusion de la majorité. Les communautés francophones minoritaires au Canada éprouvent un désir très explicite d’obtenir plus d’autonomie en ce qui se rapporte à la gestion de leur développement social et culturel. Ce désir ne peut être satisfait que par la société civile. Pour les communautés territorialisées, la société civile appuie leur participation politique par la création d’institutions autonomes. Mme Landry a conclu en affirmant que le pouvoir exercé par la société civile est plus efficace quand il s’agit de communautés territorialisées, car les institutions autonomes encadrent leur lutte, alors que pour les communautés non-territorialisées, le pouvoir de la contestation est relativement faible en raison d’une absence d’encadrement institutionnel.