Charles Edenshaw au Musée des beaux-arts : Le récit derrière l’art Haïda

– Par Marc-André Bonneau –

Rassemblant une diversité d’œuvres provenant de partout en Amérique du Nord, l’exposition de Charles Edenshaw au Musée des beaux-arts du Canada permet de découvrir les fondements de l’art haïda. Les créations de l’artiste canadien témoignent de l’arrivée des colons européens au XIXe siècle et véhiculent les contes mythiques qui composent la culture haïda.

Masques, coffres, totems miniatures, cannes, chapeaux et bracelets riches en symboles composent l’exposition. L’étendue des médiums utilisés dans l’art d’Edenshaw est l’un des chocs qui secourront les non-initiés aux créations de l’artiste.

Ayant vécu sur la côte ouest canadienne de 1839 à 1920, Edenshaw a été influencé par l’arrivée des colons. Les conséquences qui y sont associées ont fait du XIXe siècle une époque riche en changements. Ses œuvres témoignent de ces grands bouleversements. Par exemple, la prohibition de sculpter des totems qui servaient au potlatch, forme de gouvernance haïda, a eu des impacts directs sur son art. Cette interdiction a été abrogée dans les années 1930.

D’autres événements historiques, tels que l’épidémie de petite vérole qui a décimé la population, ont eu une influence prépondérante sur la vie de l’artiste. Ces événements ont creusé des traces profondes dans la culture amérindienne.

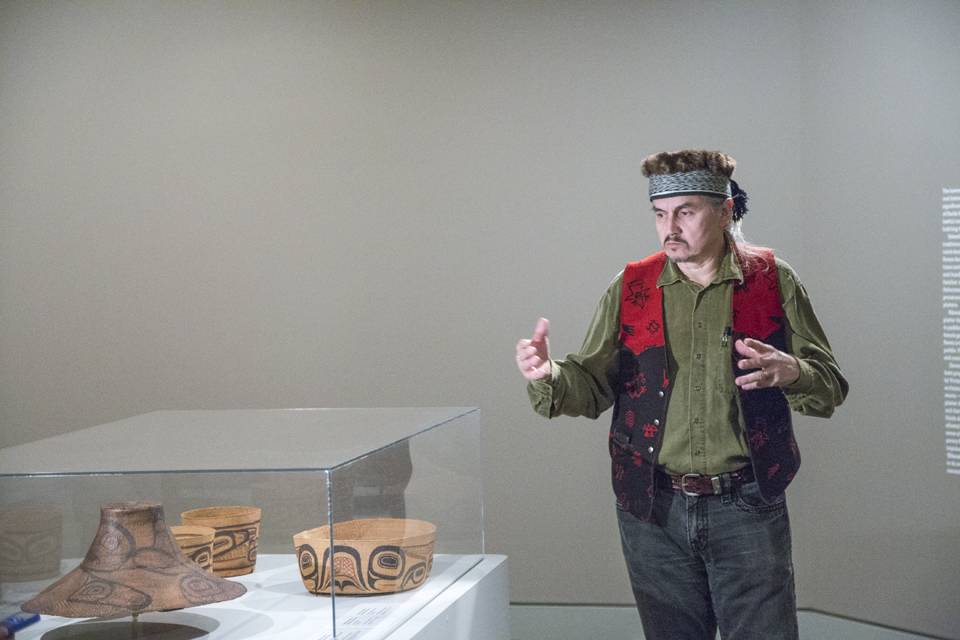

Le chef haïda James Hart, qui a participé à l’inauguration de l’exposition, a expliqué que « ce savoir-faire a été encore plus important après l’épidémie de la petite vérole, après l’anéantissement de son peuple. La sculpture était, et est toujours, notre manière d’écrire, de documenter l’histoire, d’illustrer nos prérogatives, nos récits, nos croyances, notre Religion ».

La création de mâts totémiques miniatures témoigne notamment de l’adaptation qui a été nécessaire face aux nouvelles contraintes de l’époque. Non seulement cette forme réduite a été popularisée suite à l’interdiction en place, mais aussi à cause d’une forte demande européenne pour ces objets. Ainsi, au-delà de vivre une culture qui se retrouve interdite, elle est aussi exportée, dénaturée de ses racines.

Hart a commenté les œuvres, au son de ses récits, lors de l’ouverture de la galerie. Les symboles utilisés dans l’expression d’Edenshaw sont représentatifs de l’art haïda : corbeaux, aigles, saumons, et d’autres attributs similaires se trouvent de façon majoritaire sur les 80 objets rassemblés par le Musée des beaux-arts. Les histoires haïdas revivent à travers ces créations, telles que les légendaires mythes du corbeau, « le filou », personnage imbu de pouvoirs surnaturels qui est présent dans de nombreux contes. Hart, qui fait partie de la descendance de l’artiste, a raconté qu’Edenshaw connaissait plus d’une centaine de ces récits.

« Toutes les œuvres créées par Charles montrent un respect envers son peuple, ses ancêtres et sa famille. Afin de perpétuer ces importantes prérogatives culturelles haïdas et de s’adapter aux changements qui se profilent à l’avenir, nous devons maintenir la tradition haïda », a expliqué Hart, qui, fidèle aux traditions, pratique lui aussi la sculpture,.

La riche iconographie des œuvres permet aux observateurs de faire un retour mental dans la société amérindienne en usant les mêmes symboles qui ont été utilisés par Bill Reid et d’autres figures de proue de cet art.

L’exposition sera présente dans la capitale nationale jusqu’en mai 2014 dans le cadre d’une tournée mise en place par la Vancouver Art Gallery.