Par Ghassen Athmni

L’intérêt donné aux pratiques corporelles dans les textes historiques, l’évolution des pratiques liées au bien-être et à l’entretien du corps ainsi que celles du sentiment de soi étaient au menu de la conférence donnée par le professeur français Georges Vigarello et organisée mardi dernier par la Faculté des sciences de la santé.

Diplômé en éducation puis en philosophie, Georges Vigarello a été professeur d’éducation physique de 1965 à 1969. Il a obtenu son doctorat en soutenant une thèse intitulée Le corps redressé, culture et pédagogie. Il a enseigné dans plusieurs universités avant de devenir directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Membre de l’Institut universitaire de France, il occupe le poste de président du conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France. Il a publié plusieurs ouvrages en rapport avec l’histoire du rapport au corps dont Histoire de la virilité, Du jeu ancien au show sportif ou encore Le Propre et Le Sale.

Un intérêt changeant

Le conférencier s’est d’abord attaqué à ce qu’il a appelé « l’histoire de l’histoire du corps », s’attelant à réfuter l’idée répandue selon laquelle entre l’antiquité et notre ère, le corps honni et impur ne constituait pas un champ d’intérêt important. Il a cité à titre d’exemple le fait que durant les temps médiévaux, la chevalerie se devait, de par sa fonction, de donner une importance particulière à l’entretien du corps. Du XVIe au XVIIIe siècle, la lutte et la course ont également constitué des éléments importants de l’éducation aristocratique en Europe. « L’épreuve physique », rappelle Vigarello, « avait une importance telle, qu’en 1520, le roi de France François Ier s’était mesuré à Henri VIII roi d’Angleterre au cours d’une joute de lutte pour décider du sort d’une alliance politique ». Il avance également que la raison pour laquelle on pense que le corps n’était pas étudié et entretenu il y a quelques siècles est une mauvaise lecture des textes historiques. « L’intérêt qu’on portait au corps ne nous est pas satisfaisant parce qu’il est différent, particulier, il nous est étranger », explique-t-il.

L’exercice physique évoluera par la suite au gré du culturel, en rapport avec la représentation de soi, des définitions de beauté et de la fonction sociale et économique.

Évolution du bien-être

Les pratiques censées apporter le bien-être ont beaucoup évolué au fil des siècles. L’Europe du XVIIe siècle pensait le bien-être comme étant lié à des « humeurs » du corps qu’il fallait apaiser, évacuer, faire descendre. Cela s’est traduit par des pratiques aujourd’hui disparues, telles la saignée, la régurgitation forcée ou l’immersion dans l’eau froide. On a longtemps pensé qu’il ne fallait pas s’essouffler ou voir rougir la peau sous l’impulsion de l’effort. Toute accélération du rythme cardiaque était considérée dangereuse. « Au ski par exemple, on considérait à l’époque que la vitesse était un danger pour les organes. »

Les théories empiristes de John Locke et de David Hume, puis les travaux de Diderot et de D’Alembert permettent, selon Vigarello, de « construire une représentation de soi non pas comme un esprit auquel un corps est accessoire mais d’un corps sensible et pensant ».

Au tournant du XIXe siècle, l’avancée scientifique met en relief l’importance de la respiration. « Les poumons ont été dès lors perçus comme le centre de l’énergie, où l’on brûlait l’air pour réaliser son bien-être », explique l’historien. Les régimes alimentaires s’en sont retrouvés changés et les aliments classés selon leur capacité à aider à la combustion de l’air. Au même moment, des exercices de respiration ont fait leur apparition. L’industrie du vêtement en a aussi été affectée, avec de nouvelles exigences visant à faciliter le transit de l’air.

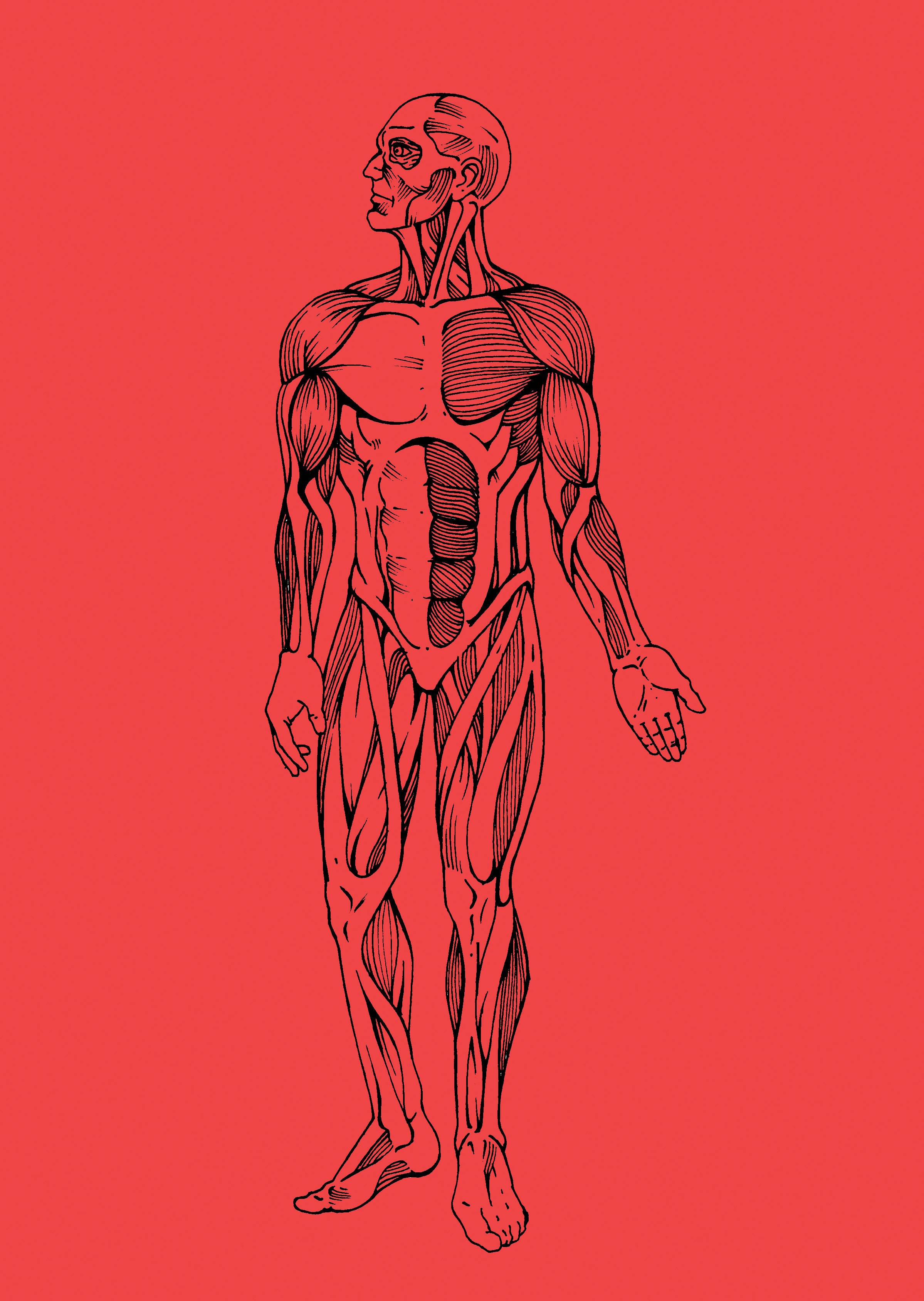

Le rapport entre la santé et l’exercice tel qu’on le connait n’a été confirmé que bien plus tard, vers la moitié du XXe siècle. Avec des données quantitatives et une meilleure compréhension de l’anatomie, l’exercice est devenu un outil important pour se maintenir en bonne santé.

Psychologisation du corps

Par ailleurs, le professeur Vigarello a tenu à décrire ce qu’il considère être une tendance contemporaine à « psychologiser » le corps. Il cite à cet égard plusieurs titres d’ouvrages contemporains traitant de la question du bien-être « Le Corps se souvient, Le Corps qui parle, Le Silence du corps, Le Corps à ses raisons ». Cela témoigne selon lui d’une nouvelle approche qui ne considère plus le corps comme un objet passif mais plutôt comme un élément d’identification à partir du ressenti. La représentation de soi est ainsi de plus en plus conditionnée par le corps.

Le chercheur a conclu son allocution en avouant qu’il a concentré ses travaux sur l’histoire du corps dans les pays occidentaux et plus particulièrement le continent européen et il a fait allusion à l’importance que prennent présentement les recherches qui s’intéressent aux traditions de l’Extrême-Orient asiatique et du monde arabe.