Par: Emmanuelle Gingras, journaliste

Alors que Michel Tremblay proposait un dialecte théâtral ayant choqué le Québec des années 60, la «poésie» de la classe ouvrière et des femmes aux foyers des Belles soeurs est reprise par Éric Beevis selon la parole de l’immigration.

Il y a deux ans qu’Éric Beevis, enseignant de théâtre et artiste, songe à une reprise des Belles soeurs selon des femmes arabes. «Présenter une couche de la francophonie qu’on voit très souvent au Canada», tel est l’un des objectifs du metteur en scène et responsable de la réécriture de la pièce en question. C’est du 3 au 4 décembre que la mise en lecture d’Al Jar’at ingrates a eu lieu.

Un projet «collectif»

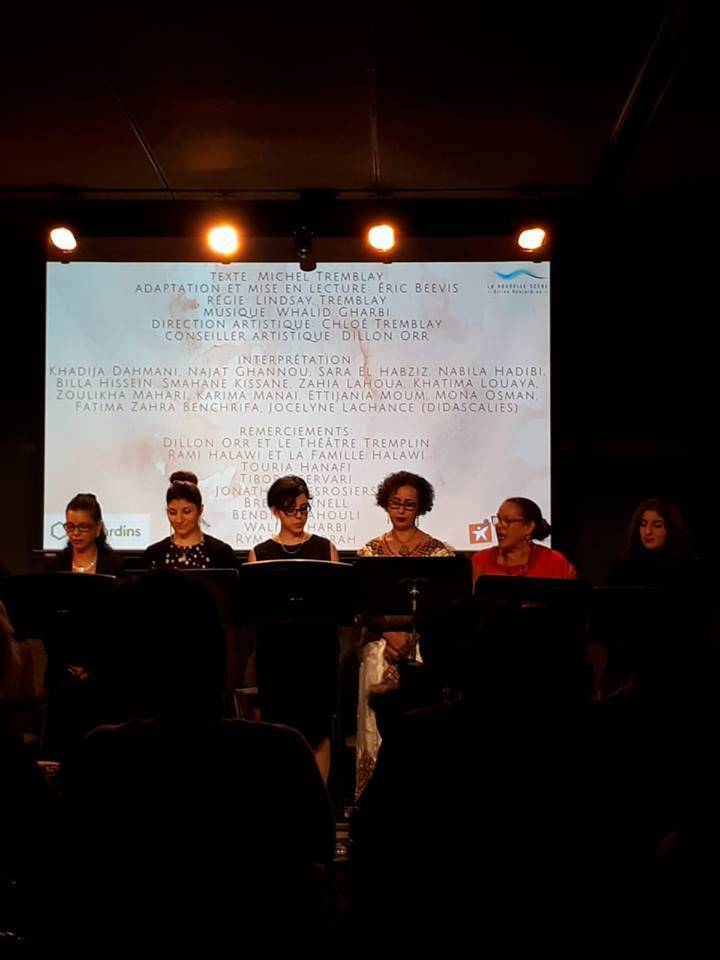

C’est treize femmes que l’on trouvait sur la scène étriquée de la salle de réception de la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. Elles ne sont pas actrices, mais sont plus proches de ce qu’elles récitent que la plupart des acteurs de leurs textes.

N’en connaissant que très peu sur la culture qu’il souhaitait représenter, Beevis s’est informé de fond en comble auprès d’Arabes de son entourage. La plupart d’entre elles sont maghrébines, les référents culturels y sont donc majoritairement basés sur cette partie du monde. «J’ai dû faire beaucoup de consultation!», affirme-t-il.

En effet, ce projet fut aussi une grande discussion entre les actrices et Beevis. En voici la distribution: Khadija Dahmani, Najat Ghannou, Sara El Habziz, Nabila Hadibi, Billa Hissein, Smahane Kissane, Zahia Lahoua, Khatima Louaya, Zoulikha Mahari, Karima Manai, Ettijania Moum, Mona Osman, Fatima Zahra Benchrifa et Jocelyne Lachance pour la lecture des didascalies.

Un créateur loin d’une culture qu’il représente

«Je suis le premier à dire que je ne suis pas une femme, que je ne suis pas de descendance arabe, que je ne m’y connaissais pas autant avant d’écrire ce texte», exprime le metteur en scène. En effet, celui-ci fut à quelques reprises remis en question quant à ses objectifs et son approche, considérant la montée des dénonciations en lien à l’appropriation culturelle.

Celui-ci souligne toutefois que son objectif premier est de s’opposer à la xénophobie. Celui-ci tente en vain de dénoncer «l’arrogance canadienne» autour de l’idée selon laquelle l’immigration va à l’encontre des valeurs canadiennes; « Nos valeurs sont d’abord et de prime l’intégration, le multiculturalisme et l’acceptation des différentes cultures pour bâtir ce pays ». C’est pourquoi il s’est donné l’obligation de consulter des femmes de différentes cultures arabes: « Je voulais que ce projet soit rassembleur » explique-t-il.

Beevis parle aussi de l’importance de ne pas juger une oeuvre avant son témoignage: «Un artiste est prêt à entendre la critique, mais qu’on donne la chance de présenter et la critique en dira ensuite ce qu’elle voudra! »

Femmes québécoises des années 60 et immigrantes d’aujourd’hui

L’idée initiale était de « mettre en scène des femmes arabes selon le texte original ». Toutefois, Beevis s’est rapidement rendu compte que « [le] Joual est tellement localisé que si on n’a pas l’habitude de l’entendre ou le lire, on ne peut pas le monter ». De là commencèrent la réécriture et l’adaptation culturelle du texte.

Le lien entre les femmes au foyer québécoises des années 60 initialement présenté dans les Belles soeurs et les récentes immigrantes est plutôt tangible; toutefois, celui-ci souligne que « c’est en arrivant ici [que] leurs priorités changent; elles doivent se consacrer à l’intégration et [l’installation] au domicile afin de sécuriser [leurs] familles ». En effet, la plupart des nouvelles immigrées sont, contrairement aux personnages initialement présentées, lettrées et dotées d’un bagage professionnel.

Il est d’ailleurs possible d’écouter un entretien entre deux des actrices d’Al Jar’at et Michel Tremblay lui-même qui est « emballé par le projet », tel le mentionne Beevis.

Le metteur en scène ignore encore s’il s’agira d’un projet à long terme. Il espère pouvoir un jour le présenter à un grand public selon une mise en scène intégrale. L’avenir du projet reste toutefois incertain pour Beevis.